Film Aruna dan Lidahnya sedikit banyak menyadarkan kita perihal tidak mudahnya penanganan epidemi di Indonesia

Artikel ini merupakan peraih Anugerah Indonesia tanpa Stigma 2018 Kategori Tulisan Umum

Penulis: Novelia, Peneliti Muda Visi Teliti Saksama

Media Tayang: Validnews.id, 9 Oktober 2018

“Ya, sakit kan memang sudah takdir dari Tuhan, Mbak. Saya hanya bisa terima saja.”

Mendengar ucapan bapak tersebut, perempuan yang menjadi lawan bicaranya hanya bisa terbengong-bengong tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Ia tak percaya bahwa orang tua dari pasien terduga virus flu burung bisa saja merelakan penyakit tersebut menggerogoti tubuh anaknya tanpa melakukan suatu upaya apapun selain memasrahkan diri pada Tuhan.

Adegan tersebut merupakan salah satu yang mewarnai naik turun kisah dalam film Aruna dan Lidahnyabesutan Edwin. Film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Laksmi Pamuntjak mengisahkan tentang perjalanan beberapa dewasa muda dalam melakukan investigasi kasus flu burung yang sempat merebak di Indonesia, dengan banyak selipan adegan wisata kuliner di kota-kota yang menjadi target investigasi.

Meski tak persis plek-plekan dengan isi bukunya, filmnya juga berhasil menjadi satu dari sedikit karya sinema yang mengangkat isu kesehatan, dan mungkin jadi yang pertama membeberkan sulitnya situasi dan kasus-kasus yang mungkin terjadi di balik penanganan epidemi. Salah satu kenyataan yang ingin diberitahu oleh Laksmi Pamuntjak adalah masih seringnya agama, kepercayaan, maupun adat, menghambat tindakan yang harus dilakukan terhadap pasien.

Adegan dialog pasrah di film tersebut yang dikutip dalam awal artikel ini bahkan masih lebih baik daripada penggambaran kasus dalam bukunya. Pada novel terkait, dikisahkan Aruna berbicara dengan ibu dari si pasien, yang menceritakan bahwa ayah sang pasien, yang merupakan seorang kiai, sudah memasrahkan anaknya menderita virus flu burung. Menurut ibunya, sang kiai menganggap penyakit yang diduga diderita anaknya adalah hukuman Tuhan karena ia tidak menghiraukan nasihat orangtuanya untuk tidak terlibat perkelahian dan bentrokan dengan salah satu aliran keagamaan yang bertentangan dengan kepercayaannya.

Kearifan Lokal, Agama, dan Pencegahan

Seteru antara kepercayaan dan ilmu kesehatan memang lagu lama di tiap pelosok dunia, tak terkecuali Indonesia. Jangankan sekadar memasrahkan penyakit tanpa upaya menyembuhkan atau melihatnya sebagai karma tindakan pasien di masa lalu, sebagian masyarakat adat bahkan masih percaya bahwa dalam beberapa kasus penyakit merupakan hasil dari kekuatan gaib tertentu dan harus disembuhkan oleh orang ‘pintar’ pula.

Salah satu contohnya adalah bagaimana kepercayaan turun-temurun yang masih dipegang teguh beberapa kelompok masyarakat Hatam dan Sough di Papua terkait perempuan hamil. Apabila mengalami pembengkakan di kakinya, perempuan hamil dinilai telah melewati tempat-tempat keramat dengan sengaja atau melanggar pantangan-pantangan adat tertentu. Saat hal ini terjadi, seorang dukun perempuan (atau disebut Ndaken) akan menyembuhkan dengan memberikan air putih yang sebelumnya telah dibacakan mantera untuk diminum sang pasien (Dumatubun, 2002).

Sebenarnya selain menghambat, ada kalanya kepercayaan dan ajaran agama tertentu dapat mendukung penanganan masalah kesehatan yang mewabah dalam bingkai kearifan lokal. Contohnya adalah dalam epidemi HIV/AIDS di Indonesia, yang pertama kali terdeteksi pada tubuh seorang wisatawan Belanda yang akhirnya meninggal di salah satu rumah sakit terbesar di Bali pada tahun 1987.

Korban-korban pertama dari HIV/AIDS di Indonesia adalah kelompok-kelompok yang memang sejak awal berisiko, seperti kelompok homoseksual yang kerap melakukan hubungan intim dengan tidak aman, kelompok yang sering berganti-ganti pasangan hubungan intim, pekerja seks, serta pengguna obat bius suntik (Muninjaya, 1998).

Pada akhirnya, data inilah yang kemudian mengarahkan tindakan masyarakat untuk menghindari perilaku seks di luar nikah serta penggunaan obat-obatan terlarang. Logika ini didukung pula oleh ajaran sebagian besar agama yang memang menilai tercela perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi, wajar bila masyarakat berpikir bahwa cara melindungi diri dari wabah HIV/AIDS adalah tak lain dan tak bukan dengan menolak melakukan perbuatan-perbuatan yang dinilai sebagai dosa tersebut.

Sampai saat ini kampanye mengurangi efek epidemi HIV/AIDS dengan mengandalkan ketakutan masyarakat akan dosa memang bukan hal baru. Penekanan terhadap larangan ajaran agama didengungkan secara terus menerus, mulai dari di berbagai pamflet iklan sosial, hingga ceramah keagamaan di banyak rumah ibadat, dengan iming-iming terbebas dari ganasnya penyakit ini.

Betul bahwa imbauan menghindari seks pranikah dan penggunaan obat-obatan terlarang bisa jadi salah satu strategi menangkal virus mematikan ini, tetapi logika bahwa perilaku ini merupakan satu-satunya cara agar tidak menderita AIDS tentu salah.

HIV/AIDS dan Sesat Logika

Sesat logika dan kurang efektifnya upaya mengentaskan penyebaran HIV/AIDS setidaknya terangkum dalam buku berjudul The Wisdom of Whore: Bureaucrats, Brothels, and the Business of AIDS yang ditulis oleh Elizabeth Pisani pada tahun 2008. Seperti halnya Aruna dalam novel Laksmi Pamuntjak, Pisani sendiri merupakan seorang ahli epidemi. Pisani yang berasal dari Inggris sempat menetap di Jakarta dalam rangka pekerjaannya yang terkait penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

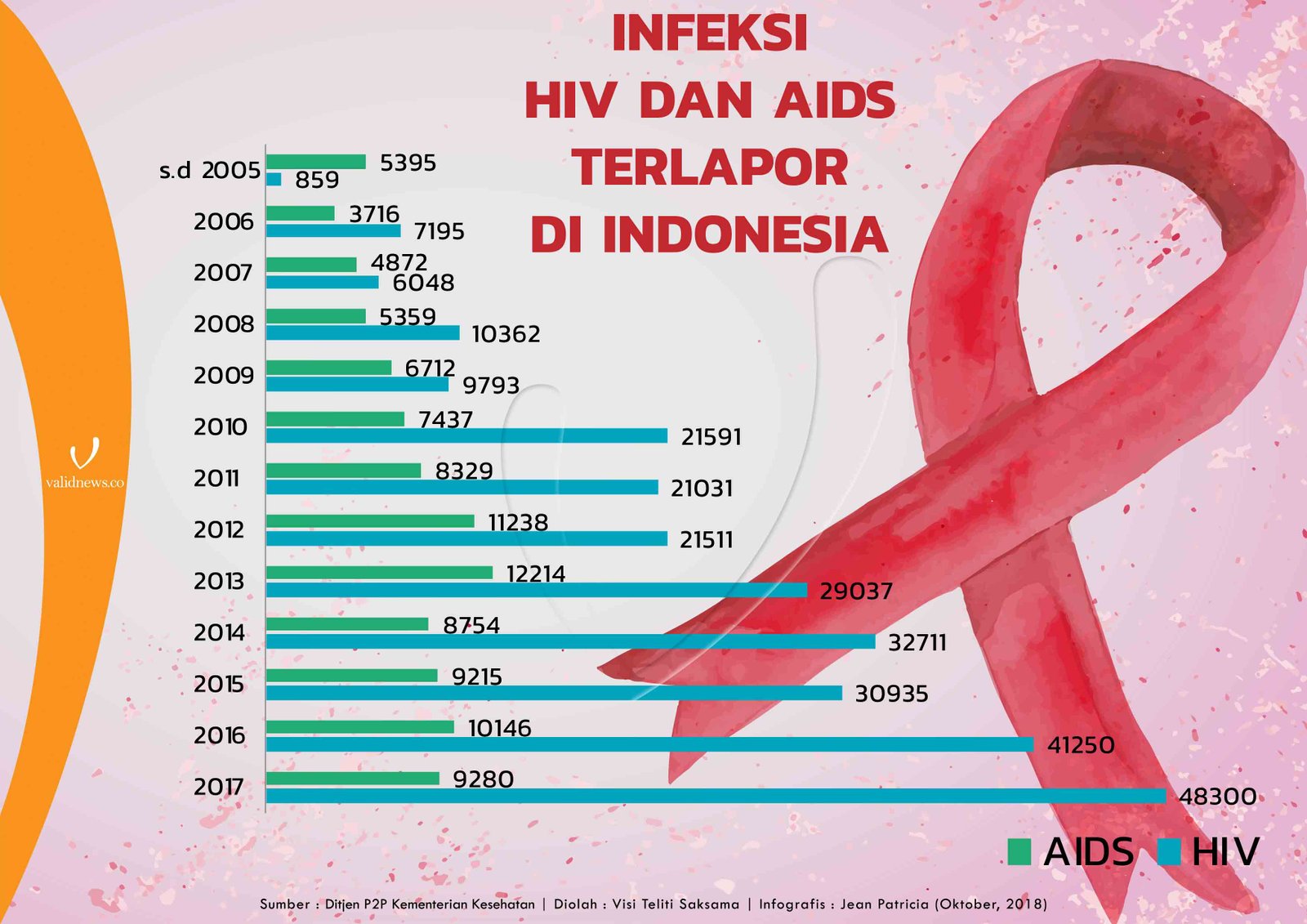

Berdasarkan pengalamannya tersebut, Pisani (2008) mengungkap berbagai fakta terkait penyebaran HIV di Indonesia, terutama beberapa langkah yang dianggapnya masih belum tepat dalam menangani, serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok berisiko tinggi, dalam menghadapi penyebaran virus ini. Hal ini sangat disayangkan, mengingat kasus HIV/AIDS yang hampir selalu bergerak naik setiap tahunnya, seperti tergambar pada grafik di bawah ini.

Angka pada grafik ini masih hanya terbatas pada kasus terlapor, yang berarti jumlah kasus yang sebenarnya sangat mungkin lebih. Kondisi ini menyadarkan kita bahwa infeksi HIV di Indonesia telah berada pada tahan yang cukup mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan yang serius dari berbagai pihak.

Berbagai LSM sebenarnya telah mulai bergerak membantu pemerintah menangani epidemi ini, salah satunya melalui kampanye-kampanye safe sex, yaitu melalui edukasi, serta mengenalkan dan memopulerkan penggunaan kondom. Sayang, kampanye ini banyak ditolak masyarakat karena dinilai mendorong individu untuk melakukan seks di luar ikatan pernikahan.

Dibandingkan penggunaan kondom saat melakukan hubungan seks, beberapa kelompok masyarakat dan pemerintah lebih giat melakukan penutupan pada berbagai lokasi pelacuran, lalu mendirikan tempat ibadat di lokasi yang sama. Nah, hal inilah yang kemudian dikritik Pisani (2008).

Pasalnya, beberapa dari perempuan pekerja seks yang tak lagi memiliki mata pencaharian kemudian pulang ke kampung halamannya. Pengawasan di pedesaan yang tidak terlalu ketat, membuat para pelaku kembali beraksi tanpa pemeriksaan berkala dari dinas kesehatan seperti yang dahulu rutin dilakukan di kawasan lokalisasi. Akibatnya, bila satu saja dari mereka mengidap HIV atau AIDS, dengan mudah virus tersebut akan menyebar luas.

Hal berbeda dilakukan pemerintah Thailand yang juga sangat terkenal dengan industri seks dan sempat memiliki angka penyebaran HIV yang cukup tinggi. Dibandingkan seta merta menutup pusat-pusat pelacuran, pemerintah negara ini lebih memilih untuk melakukan kontrol ketat terhadap kesehatan para pekerja seks, serta pengharusan penggunaan kondom pada setiap aktivitas seksual bila tidak ingin izin usahanya dicabut. Data menunjukkan bahwa kebijakan ini lebih sukses menghambat laju epidemi HIV pada industri seks di negara tersebut dibandingkan Indonesia.

Tidak hanya kontrol terhadap perilaku seksual yang menjadi kontroversi dalam penanganan HIV/AIDS, tetapi juga penggunaan jarum suntik. Menyadari salah satu celah virus ini adalah penggunaan jarum suntik secara bergantian, beberapa LSM menggencarkan kampanye penggunaan jarum suntik steril pada masyarakat. Namun, lagi-lagi ide ini mendapat perlawanan beberapa kelompok karena dinilai amoral dan melegalkan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Pengguna narkoba merupakan kriminal yang perlu dijebloskan ke penjara, begitu logikanya.

Padahal menurut Pisani (2008), hukuman penjara terhadap para pengguna narkoba sama sekali tidak efektif dan bahkan memiliki konsekuensi yang besar. Ia mengatakan bahwa penjara merupakan tempat yang sempurna untuk belajar menjadi seorang penyuntik dan dapat disebut sebagai pabrik HIV. Dari riset yang dilakukannya, Pisani membuktikan bahwa lonjakan penularan penyakit ini nyatanya tidak terdapat pada industri seks, tetapi justru di antara para narapidana. Akhirnya perlu digarisbawahi bahwa salah satu yang menyebabkan penularan HIV/AIDS bukanlah sekadar pemakaian jarum suntik, tetapi penggunaannya secara bergantian.

Pentingnya Pengawasan Pemerintah

Pemakaian jarum suntik sebenarnya diperbolehkan asalkan baru dan steril, serta tidak digunakan secara bergantian. Meski begitu, tetap diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap penggunaan jarum di setiap lembaga kesehatan. Jangan sampai tragedi di Rusia di mana 26 bayi terjangkit AIDS, yang dikisahkan A.A. Gde Muninjaya (1998) dalam bukunya, juga dialami Indonesia.

Tragedi tersebut bermula dari pulangnya seorang teknisi radio Rusia setelah setahun bekerja di Kongo, Afrika. Pria yang tanpa sadar telah terinfeksi HIV ini berhubungan seks dengan istrinya yang kemudian hamil dan melahirkan bayi yang akhirnya juga terinfeksi dari sang ayah. Tanpa mengetahui penyebabnya, selama setahun bayi tersebut terus menderita berbagai penyakit yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit.

Malang tak dapat ditolak, beberapa bulan setelahnya, beberapa bayi yang dirawat di rumah sakit yang sama menunjukkan gejala penyakit yang juga sukar disembuhkan. Usut punya usut terdeteksi bahwa bayi-bayi tersebut terinfeksi HIV/AIDS. Rupanya sistem pemberian obat di rumah sakit tersebut dilakukan melalui injeksi bergantian terhadap beberapa pasien. Jarum yang telah digunakan pada si bayi penderita AIDS digunakan kembali pada bayi-bayi yang lain. Akibatnya dapat ditebak sendiri.

Berbagai kejadian terkait epidemi yang telah terjadi menyadarkan kita bahwa kepercayaan dan tindakan kesehatan masih bagaikan dua sisi logam yang tak mau saling lihat. Kubu yang satu menganggap lawannya kolot dan tidak logis, sementara kubu lainnya menganggap pihak oposisi amoral. Padahal untuk mengerem wabah yang ada, perlu keseimbangan antara dua kubu ini. Seimbang. Ya seperti sifat Aruna yang tercermin dari celotehnya, “Saya percaya pada mukjizat. Tapi saya enggak percaya bahwa keajaiban itu murni takdir Tuhan. Saya percaya keajaiban itu tak lepas dari upaya manusia.”

Referensi

Dumatubun, A.E. “Kebudayaan, Kesehatan Orang Papua dalam Perspektif Antropologi Kesehatan.” Antropologi Papua Volume 1 No. 1, 2002.

Muninjaya, A. A. Gde. AIDS di Indonesia: Masalah dan Kebijakan Penanggulangannya. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1998.

Pamuntjak, Laksmi. Aruna dan Lidahnya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Pisani, Elizabeth. Wisdom of Whores: Bureaucrats, Brothels, and the Business of AIDS. London: Granta, 2008.