Kecuali yang dikembangkan di laboratorium, kisah awal konsumsi suatu zat yang dikategorikan sebagai narkoba kebanyakan berupa kebiasaan komunitas di wilayah tertentu. Misalnya, konsumsi kaktus peyote (Lophophora williamsii) oleh penduduk asli Amerika di Meksiko sejak 5.700 tahun lalu terutama dalam upacara keagamaan.

Beberapa kisah melegenda, seperti tentang penemuan khasiat kopi oleh penggembala kambing Etiopia pada abad ke-9. Atau kisah penemuan khasiat teh oleh Kaisar Shennong pada 2737 SM. Yang pasti, bahan atau zat tersebut dikonsumsi atas khasiatnya terhadap tubuh – di luar makanan, air, dan oksigen.

Hingga kini pun, masih ada saja ilmuwan yang penasaran akan asal muasal sebuah zat. Misalnya jurnal Science Advances (16 Juli 2021) memublikasikan, ternyata bibit dan budi daya ganja berasal dari Asia Timur sekitar 12 ribu tahun lalu, bukan Himalaya yang selama ini disepakati para biolog.

Pengetahuan khasiat sebuah bahan menyebar hingga dikonsumsi lebih banyak orang. Yang berkhasiat obat diberikan para tabib untuk penyembuhan penyakit. Khasiat itu pun menjadi kebutuhan sebagian orang. Lalu terjadilah komodifikasi yang motifnya mengeruk laba.

Karena sudah jadi komoditas lantaran dibutuhkan, bahan-bahan ini pun dibudidayakan atau diproduksi agar pasokannya terjaga. Lantas promosi dilakukan agar pasokan menemui permintaannya, termasuk memanfaatkan kesaksian penerima manfaat atau keilmuan tabib.

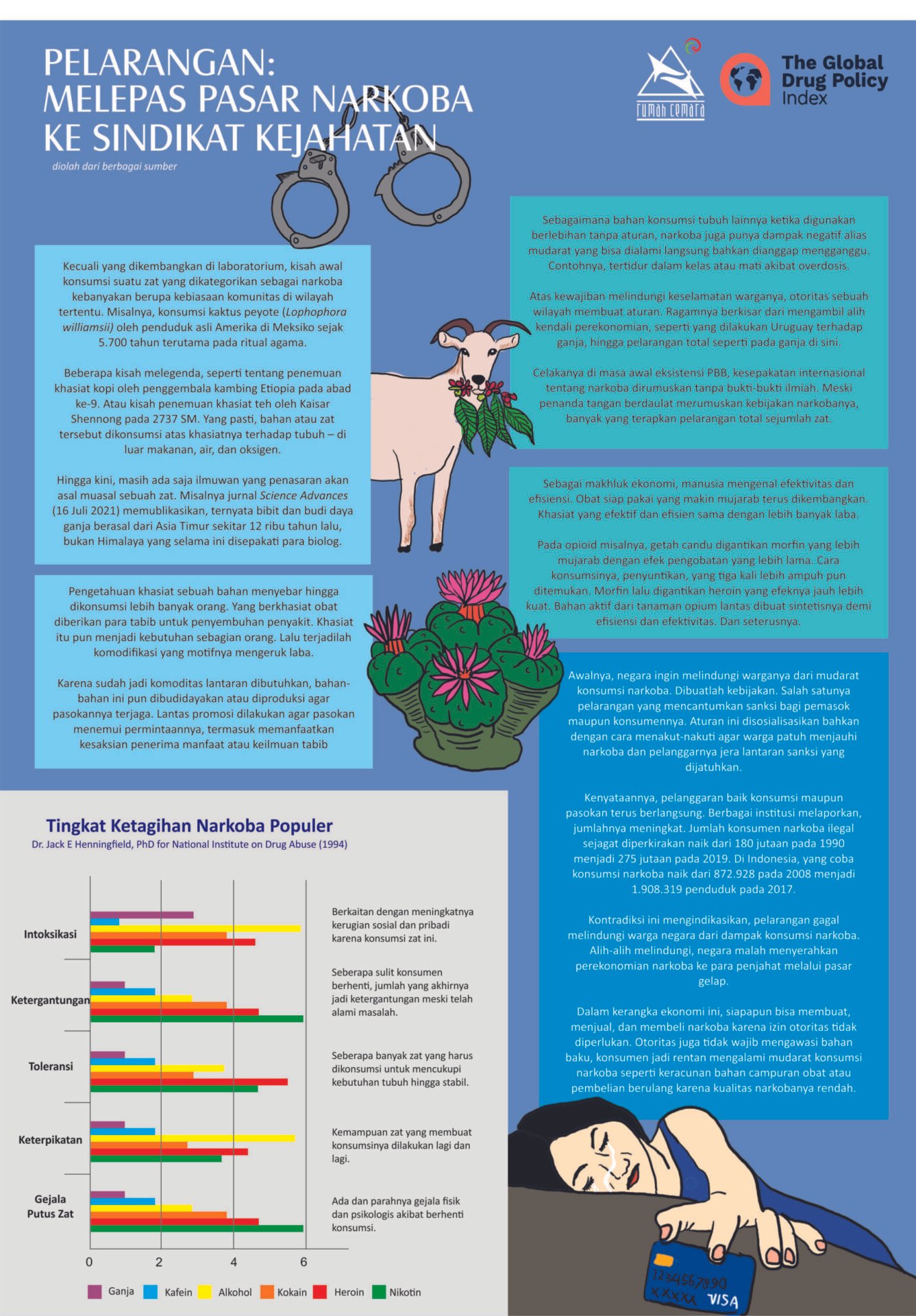

Sebagai makhluk ekonomi, manusia mengenal efektivitas dan efisiensi. Obat siap pakai yang makin mujarab terus dikembangkan. Khasiat yang efektif dan efisien sama dengan lebih banyak laba.

Pada opioid misalnya, getah candu digantikan morfin yang lebih mujarab dengan efek pengobatan yang lebih lama. Cara konsumsinya, penyuntikan, yang tiga kali lebih ampuh pun ditemukan. Morfin lalu digantikan heroin yang efeknya jauh lebih kuat. Bahan aktif dari tanaman opium lantas dibuat sintetisnya demi efisiensi dan efektivitas. Dan seterusnya.

Sebagaimana bahan konsumsi tubuh lainnya ketika digunakan berlebihan tanpa aturan, narkoba juga punya dampak negatif alias mudarat yang bisa dialami langsung bahkan dianggap mengganggu. Contohnya, tertidur dalam kelas atau mati akibat overdosis.

Atas kewajiban melindungi keselamatan warganya, otoritas sebuah wilayah membuat aturan. Ragamnya berkisar dari mengambil alih kendali perekonomian, seperti yang dilakukan Uruguay terhadap ganja, hingga pelarangan total seperti pada ganja di sini.

Celakanya di awal-awal eksistensi PBB, kesepakatan internasional tentang narkoba dirumuskan tanpa bukti-bukti ilmiah akan manfaat dan mudaratnya. Meski penanda tangan berdaulat dalam merumuskan kebijakan narkobanya, banyak negara yang menerapkan pelarangan total sejumlah narkoba.

Awalnya, negara ingin melindungi warganya dari mudarat konsumsi narkoba. Dibuatlah kebijakan. Salah satunya pelarangan yang mencantumkan sanksi bagi pemasok maupun konsumennya. Aturan ini disosialisasikan bahkan dengan cara menakut-nakuti agar warga patuh menjauhi narkoba dan pelanggarnya jera lantaran sanksi yang dijatuhkan.

Kenyataannya, pelanggaran baik konsumsi maupun pasokan terus berlangsung. Berbagai institusi melaporkan, jumlahnya meningkat. Jumlah konsumen narkoba ilegal sejagat diperkirakan naik dari 180 jutaan pada 1990 menjadi 275 jutaan pada 2019. Di Indonesia, yang coba konsumsi narkoba naik dari 872.928 pada 2008 menjadi 1.908.319 penduduk pada 2017.

Kontradiksi ini mengindikasikan, pelarangan gagal melindungi warga negara dari dampak konsumsi narkoba. Alih-alih melindungi, negara malah menyerahkan perekonomian narkoba ke para penjahat melalui pasar gelap.

Dalam kerangka ekonomi ini, siapapun bisa membuat, menjual, dan membeli narkoba karena izin otoritas tidak diperlukan. Otoritas juga tidak wajib mengawasi bahan baku, konsumen jadi rentan mengalami mudarat konsumsi narkoba seperti keracunan bahan campuran obat atau pembelian berulang karena kualitas narkobanya rendah.