Tidak ada risalah tertulis kapan tepatnya istilah “narkoba” digunakan masyarakat hingga meluas seperti sekarang ini. Narkoba adalah akronim narkotika dan obat/ bahan berbahaya. Setidaknya itu yang tertulis di Kamus dalam situs web Rumah Cemara. Sejumlah literatur pun mengurai kata-kata yang sama untuk akronim tersebut.

Jangankan risalah tentang kapan dan siapa yang memopulerkan istilah narkoba, Badan Narkotika Nasional pun mengurai akronim ini sebagai narkotika dan obat-obatan (tanpa kata “bahaya”) di situs resminya. Tapi yang patut disayangkan adalah definisi narkoba di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Di sana, lema berupa akronim tersebut diurai, narkotika, psikotropika, dan obat terlarang.

Jika tiga objek dari empat kata tersebut dijadikan akronim, maka sesuai unsur huruf-huruf pembentuk keempat kata itu yang paling cocok adalah “narpoter”, “napoter”, atau “naporang”. Kalau mau dijadikan singkatan, NPOT.

Yang disayangkan, kamus besar ini adalah pedoman bagi segenap pengguna Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang menjadi sumpah para pemuda bangsa hampir seabad lalu. Jadi apa gunanya orang-orang yang terpilih mengelola kamus tersebut kalau mendefiniskan akronim saja tidak sesuai dengan unsur huruf pembentuk kata-katanya? Di KBBI, kondisi demikian disebut irasional.

Kalau pihak lain di luar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI yang mengurai akronim narkoba asal-asalan bisa dimaklumi meskipun tetap terasa mengganjal. Beberapa yang melakukan hal irasional itu bahkan akademisi yang tulisannya dimuat di jurnal ilmiah atau pemerintah di situs web resminya.

Secara serampangan mereka menulis, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan/ zat adiktif. Atau uraiannya ditulis, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Silakan formulasikan sendiri uraian tersebut kalau dibuat akronim atau singkatan! Pasti jadinya bukan narkoba.

Ada istilah sejenis yang dipopulerkan Kementerian Kesehatan RI, yakni NAPZA yang merupakan singkatan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Huruf pertama kata “dan” serta “lainnya” lazim tidak menjadi unsur pembentuk singkatan. Contohnya BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) atau APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara).

Tapi istilah NAPZA kalah populer dibanding narkoba yang konon turut dipopulerkan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi. Mereka rajin mengadakan konferensi pers di markasnya yang tersebar di 514 kabupaten dan kota se-Indonesia. Wajar kalau istilah ini juga digunakan media massa sehingga lebih populer.

Sama seperti narkoba, kepanjangan singkatan NAPZA pun tidak memiliki pakem. Banyak yang mengurainya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, sehingga bila disingkat harusnya NPZA. Ada juga yang mengurainya, narkoba (yang merupakan akronim tersendiri), alkohol, psikotropika, dan zat adiktif yang kalau disingkat memang NAPZA.

Terminologi kesehatan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kafein, nikotin, alkohol, dan bahan-bahan lain yang dikonsumsi untuk keperluan nonmedis juga obat-obatan atau dalam bahasa Inggris, drugs. Bahan-bahan itu dimanfaatkan atas khasiat psikoaktifnya, memengaruhi keadaan psikologi dan perilaku lantaran bekerja pada susunan saraf pusat – awam menyebutnya, membuat mabuk.

Wajar bila banyak, bukan hanya orang Indonesia yang memaknai drugs, narkoba, maupun NAPZA sebagai obat-obatan ilegal atau zat yang dikonsumsi untuk bersenang-senang.

Secara umum dan sederhana, drugs (narkoba) didefinisikan sebagai zat apapun – kecuali makanan, air, dan oksigen, yang ketika dikonsumsi mengubah proses biokimia dan/ atau psikologis mahluk hidup atau jaringan. Dalam sebuah kamus terbitan 1994, WHO menjelaskan istilah narkoba digunakan secara beragam.

Kamus itu pun menjelaskan, kerap istilah itu (narkoba atau drugs) mengacu secara spesifik untuk obat-obatan psikoaktif bahkan obat terlarang untuk pemanfaatan nonmedis sebagai tambahan pemanfaatan medisnya.

Sebelum istilah narkotika digunakan dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, bekas negeri jajahan ini pernah menerapkan Ordonansi Obat Bius yang diterbitkan Pemerintah Kerajaan Belanda pada 1927. Maka alih-alih “narkotika”, istilah yang populer kala itu adalah “obat bius”.

Ordonansi diberlakukan untuk mengatur perekonomian candu di Hindia Belanda sejak VOC gulung tikar pada 1799. Sebelumnya sejak 1619, VOC memonopoli komoditas ini di wilayah Nusantara dan mendapat izin mengedarkannya di wilayah Kerajaan Mataram (Bali dan sebagian besar Jawa) saat Amangkurat II naik takhta pada 1677. Perusahaan itu bisa memasok 56 ribuan kilogram opium mentah per tahun ke Jawa sepanjang 1619-1799.

Pemerintah harus melanjutkan tata niaga candu lantaran menghasilkan laba hingga 15 persen dari total pendapatan pemerintah kolonial pada 1905. Pada dekade 1920-an labanya meningkat hingga melebihi yang dihasilkan perkebunan kina. Karena laba besar itulah, sejumlah ordonansi dibuat untuk mengurus ribuan rumah candu yang tersebar di antero Nusantara beserta pasokannya yang mencapai puluhan ribu kilogram per tahun.

Saat menduduki wilayah Hindia Belanda pada 1942, Jepang menghapus peraturan-peraturan itu dan melarang konsumsi candu di Nusantara.

Di era Perang Kemerdekaan (1945-1949), republik yang baru lahir ini membutuhkan dana besar untuk menghadapi militer Belanda. Pemerintah RI kala itu pun merestui penjualan candu peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang dijalankan secara rahasia.

Julianto Ibrahim, dalam Opium dan Revolusi (2013) menggambarkannya secara terperinci bagaimana perdagangan candu oleh Pemerintah RI di masa itu mampu membiayai berbagai kebutuhan negara yang baru berdiri ini termasuk gaji pegawai dan tentu saja persenjataan.

Sejak bergabung menjadi anggota PBB pada 1950, tentu Indonesia perlu turut serta dalam berbagai kesepakatan internasional termasuk untuk obat-obatan narkotika pada 1961. Meski demikian, republik ini baru meratifikasi konvensi itu lima belas tahun kemudian dan menerapkan UU Narkotika menggantikan Ordonansi Obat Bius 1927 buatan Belanda.

Lima tahun sebelum penerapan UU 1976 itu, istilah narkotika mulai digunakan pemerintah. Lantaran disinyalir konsumsinya dapat mengancam pelaksanaan pembangunan, Presiden daripada Soeharto pun menginstruksikan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara untuk mengoordinasikan upaya penanggulangannya. Instruksi ini erat kaitannya dengan pidato Presiden AS, Richard Nixon tiga bulan sebelumnya untuk memerangi narkoba.

Tujuan UU Narkotika 1976 adalah agar narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan/ atau tujuan ilmu pengetahuan. Kewenangannya (sebenarnya sampai saat ini) diserahkan kepada Menteri Kesehatan RI yang dapat menerbitkan izin untuk membeli, menanam, menyimpan untuk memiliki, persediaan, serta menguasai tanaman yang diatur Konvensi 1961 demi kepentingan pengobatan dan sains.

Meskipun tidak tersurat seperti dalam dua UU revisiannya, tujuan UU Narkotika 1976 tersebut dipertegas dengan penetapan sebuah peraturan pemerintah tentang ketentuan penananman papaver (opium-candu), koka, dan ganja pada 1980.

UU RI pertama pascakemerdekaan mengenai zat-zat yang sebelumnya disebut “obat bius” ini tidak mengategorikan substansi yang diatur ke dalam golongan-golongan narkotika sebagaimana Konvensi 1961 yang ratifikasinya menjadi konsideran UU tersebut.

Pada UU Psikotropika dan Narkotika 1997, kata “tujuan” ditulis eksplisit dengan jumlah dan redaksi yang sama persis kecuali untuk substansinya, narkotika atau psikotropika. Pertama, menjamin ketersediaan substansi untuk/ guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, mencegah terjadinya penyalahgunaan substansi. Dan ketiga, memberantas peredaran gelap substansi.

Salah satu kekhususan UU 1997 dibanding yang sebelumnya adalah soal peran serta masyarakat. Ketentuannya meliputi, kesempatan yang luas bagi masyarakat dalam upaya perwujudan tujuan UU; kewajiban melaporkan adanya kepemilikan, konsumsi, dan peredaran ilegal; serta jaminan perlindungan bagi pelapor.

Wajar jika berbagai organisasi masyarakat yang sifatnya represif dan bernama sangar dibentuk pascaterbitnya UU tersebut. Beberapa di antaranya, GRANAT (Gerakan Nasional Anti-Narkotika, 1999), GERAM (Gerakan Rakyat Anti-Madat, 1999), dan GANNAS (Gerakan Anti-Narkoba Nasional, 2007).

Dua belas tahun kemudian, diresmikanlah UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merevisi dan menggabungkan UU Narkotika dan Psikotropika 1997. Kekhususan UU ini adalah melegitimasi Badan Narkotika Nasional (BNN). Kewenangan serta tupoksinya dijabarkan hingga 28 pasal (64 hingga 92) UU tersebut.

Tujuan UU pun bertambah satu dari yang tertuang di UU sebelumnya, yakni menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi mereka yang ketergantungan konsumsi narkotika.

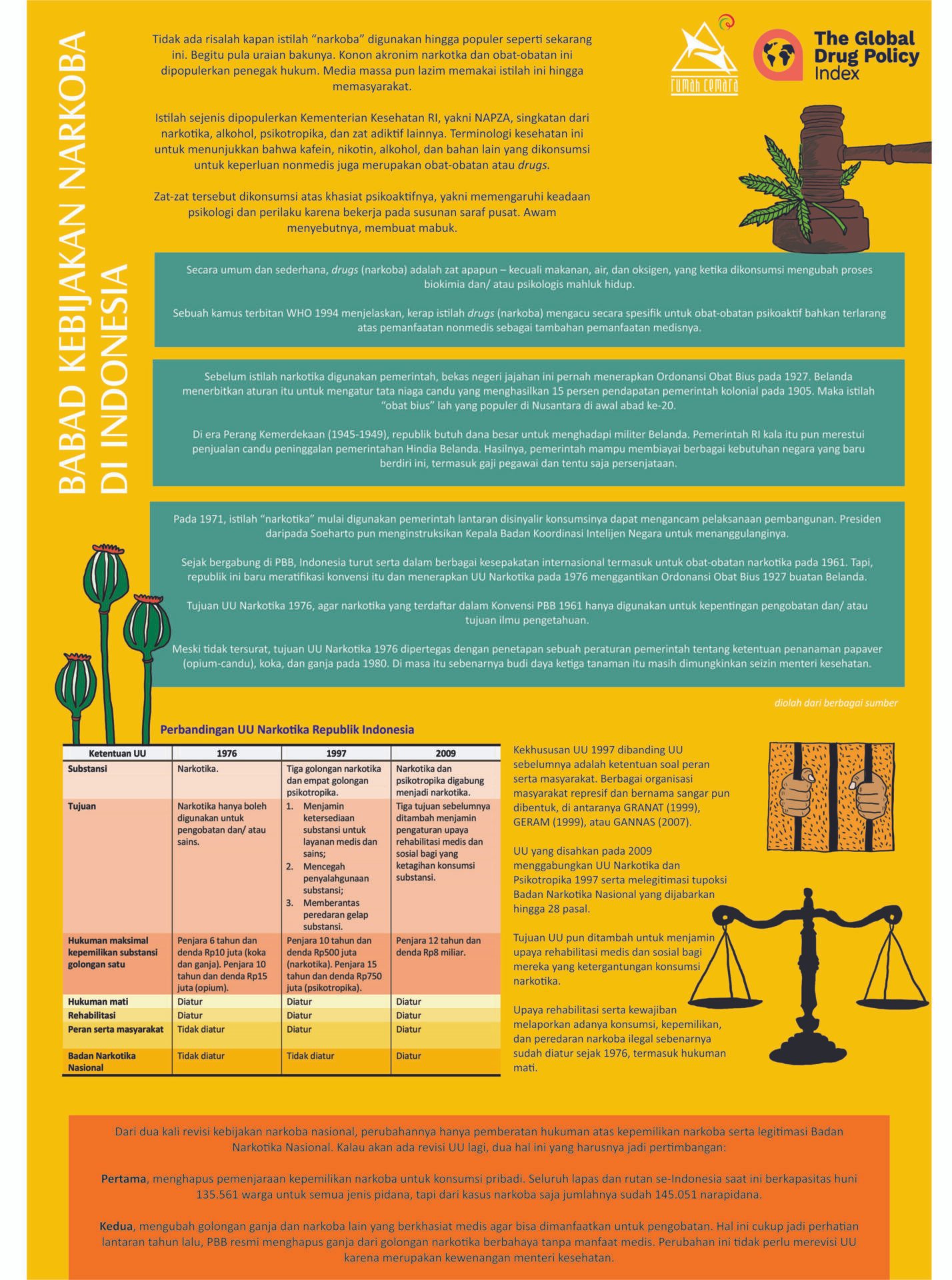

Sebenarnya, ketentuan mengenai upaya rehabilitasi ketergantungan konsumsi serta kewajiban melaporkan adanya konsumsi, kepemilikan, dan peredaran narkoba ilegal sudah ada sejak UU 1976. Begitu pula ketentuan soal hukuman mati. Berikut perbandingan ketiga UU dalam tabel:

Pada 2016, Pemerintah dan DPR RI berniat merevisi UU 2009 dengan memasukkannya ke Daftar Program Legislasi Nasional. Tapi hingga masa tugas 2014-2019 berakhir, tidak ada produk baru UU Narkotika. Di periode pemerintahan dan parlemen 2019-2024 pun, UU ini masuk di daftar program tersebut.

Dari setidaknya dua kali revisi kebijakan narkotika nasional, yang secara umum berubah hanyalah pemberatan hukuman atas kepemilikan narkoba dan legitimasi keberadaan BNN. Maka jika akan ada revisi, tentu bukanlah memperberat hukuman dan memperluas peran BNN yang sudah diakomodasi dalam 28 pasal di UU terakhir.

Selama pemberlakukan UU 2009 yang sudah satu dekade lebih, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi mendekati empat tujuannya.

Jaminan rehabilitasi hanya dilakukan kepada 3,69 persen dari seluruh tersangka kasus narkoba sepanjang 2019 oleh Tim Asesmen Terpadu BNN. Tim asesmen ini diejawantahkan dari peraturan bersama antara BNN, MA, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Kesehatan, Sosial, serta Hukum dan HAM RI demi tercapainya salah satu tujuan UU Narkotika itu.

Belum lagi kalau bicara capaian target rehabilitasi yang ditetapkan pemerintah. Pada 2015, capaian dari target 100.000 peserta rehabilitasi hanya 23,21 persen. Tahun berikutnya lebih menyedihkan, yakni 8,09 persen dari target 200.000 peserta yang disampaikan Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional 2016.

Tahun-tahun berikutnya, pemerintah tidak lagi menetapkan target – setidaknya memublikasikan. Tapi capaian peserta rehabilitasi dilaporkan terus menurun, yakni 18.311 (2017), 15.263 (2018), 13.320 (2019), dan 4.364 (2020).

Tujuan mencegah konsumsi narkoba ilegal pun jauh panggang dari api. Prevalensi penduduk yang pernah konsumsi narkoba naik dari 2,17 persen pada 2017 menjadi 2,40 pada 2019.

Ketersediaan narkotika untuk pengobatan serta ilmu pengetahuan juga tidak terjamin. Salah satu contoh adalah ketiadaan izin obat-obatan bagi anak-anak pengidap epilepsi yang berbahan baku ganja. Karena ganja berada di Daftar Narkotika Golongan I, maka pengobatan mestinya bisa dilakukan melalui skema penelitian.

Obat berbahan baku ganja setidaknya sudah diproduksi dan mendapat izin edar untuk pengobatan kontraksi otot pasien sklerosis ganda sejak 2010 di Inggris dan sudah digunakan di dua puluhan negara. Sementara obat berbentuk minyak ganja tetes bagi pasien epilepsi telah mendapat izin edar di AS pada 2018.

Isu yang seharusnya jadi pertimbangan untuk merevisi UU 2009 adalah menghapus pemenjaraan kepemilikan zat-zat yang diatur dalam UU tersebut. Penuh-sesaknya penjara terjadi secara nasional dan cukup mendapat perhatian pemerintah. Saat ini kapasitas seluruh lapas dan rutan se-Indonesia diperuntukkan bagi 135.561 penghuni seluruh kasus pidana, sementara penghuni dengan kasus narkoba saja, baik bandar/ pengedar maupun konsumen, jumlahnya 145.051 penghuni.

Yang kedua dan cukup mendapat sorotan atau lebih tepatnya penyangkalan pemerintah adalah untuk mengubah penggolongan ganja, ini karena tahun lalu PBB resmi menghapus tanaman ini dari golongan zat berbahaya dan tidak bermanfaat medis pada Konvensi Narkotika 1961. Mengubah ganja dari narkotika golongan satu ke golongan yang dapat digunakan untuk pengobatan tidak perlu merevisi UU karena merupakan kewenangan menteri kesehatan.